Entre ouverture affichée et continuité du pouvoir, le chef de l’État promet une nouvelle ère de stabilité, mais la confiance reste fragile et les attentes, immenses.

Une main tendue

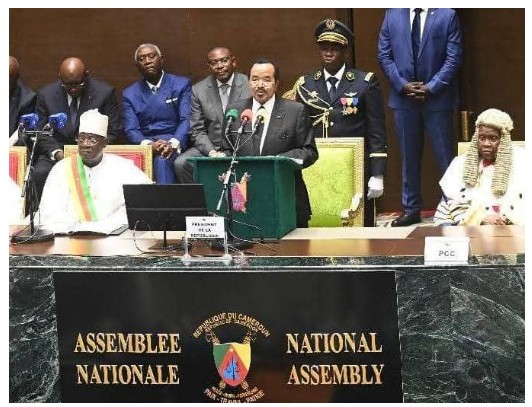

Lors de sa prestation de serment du 6 novembre, Paul Biya a adopté un ton inhabituellement mesuré. Reconnaissant « la gravité de la situation » et « la profondeur des frustrations », le président semble tendre la main à une nation divisée. Il appelle à « l’union sacrée » et promet de « ne ménager aucun effort » pour bâtir un Cameroun « uni, stable et prospère ». Ce ton d’apaisement tranche avec la rhétorique triomphaliste habituelle du pouvoir. Dans la rue pourtant, l’accueil reste prudent. À Yaoundé, un militant de l’opposition au quartier Olezoa affirme : « On veut bien y croire, mais cela fait quarante ans qu’on nous promet les mêmes choses ».

Les jeunes et les femmes, priorités proclamées

Au centre de ce discours, Paul Biya présente la jeunesse et les femmes comme les « piliers » du nouveau mandat. Il évoque la relance des études doctorales, la reprise des concours à l’École Normale Supérieure et un plan d’urgence pour l’emploi. Ces annonces suscitent un mélange d’espoir et d’incrédulité. « Les jeunes ont besoin d’emplois, pas de slogans », rappelle Mayi Grâce, militante associative au quartier Dragage. « Le président cherche à rassurer une génération désabusée, marquées par le chômage et l’exode ».

Dialogue et fermeté

Le chef de l’État n’élude pas les crises sécuritaires. Il salue « le professionnalisme » des forces armées et les « efforts de reconstruction » dans les régions anglophones et l’Extrême-Nord. Mais cette reconnaissance s’accompagne d’une mise en garde : « L’ordre régnera », martèle-t-il, réaffirmant la primauté de l’autorité de l’État. Dans le même souffle, il exhorte les chefs traditionnels et les élites locales à encourager les jeunes combattants à « déposer les armes ». Ce double discours, la main tendue d’un côté, la menace de l’autre, illustre la ligne constante du régime : pacifier sans céder. Pour l’universitaire Waldé Enoc : « c’est là toute l’ambiguïté du pouvoir biyaïste, oscillant entre dialogue contrôlé et autorité sans partage ».

Le septentrion et les régions anglophones, à nouveau, ne sont évoqué qu’à travers le prisme sécuritaire. « Le problème de ces régions n’est pas que militaire, il est politique. Tant qu’on les considère comme une zone à pacifier et non comme une partie intégrante du pouvoir, le sentiment d’exclusion persistera », commente Nlang Gisèle, avocate au barreau du Cameroun. « L’absence d’autocritique sur la corruption, les inégalités régionales ou la marginalisation des jeunes cadres laisse sceptiques ceux qui espèrent un tournant ».

Le feu sous la cendre

Au fond, ce discours ressemble davantage à une gestion du malaise qu’à une volonté de transformation. Paul Biya appelle au calme, mais sans s’attaquer aux causes profondes de la colère : pauvreté, chômage, inégalités régionales. Dans les marchés, les mosquées et les campus du Nord, les réactions oscillent entre lassitude et prudence. « On veut la paix, mais pas la paix du silence », résume Damatal Fabien, étudiant à Garoua.

Si les promesses économiques se traduisent par des actes, le septennat pourrait amorcer un apaisement durable. Dans le cas contraire, la méfiance risque de se muer en rejet définitif.

Entre continuité et attente

Paul Biya a parlé longuement, avec gravité. Mais plus qu’un nouveau départ, son discours a sonné comme une continuité maîtrisée : celle d’un chef soucieux de stabiliser son héritage, plutôt que de refonder le contrat social. Le Nord, les jeunes et les femmes attendent des preuves. Tant que les promesses ne seront pas suivies d’actes tangibles, la paix restera fragile, un calme suspendu au-dessus d’un pays où la braise couve encore.

Tom