Marquer un tournant historique en réunissant, pour la première fois, les deux principales organisations régionales. Mais le projet, annoncé en grande pompe, s’est évanoui dans les limbes diplomatiques.

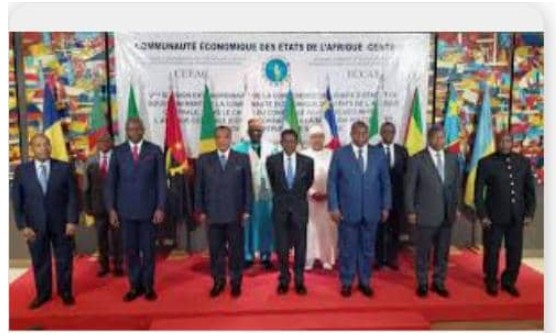

L’annonce avait été accueillie comme une avancée historique. Pour la première fois, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) devaient se retrouver autour d’une même table, sous la forme d’un sommet conjoint.

L’événement, prévu de longue date et présenté comme « une étape vers l’unité », devait symboliser la volonté de dépasser les doublons institutionnels et de L’annonce avait été accueillie comme une avancée historique. Pour la première fois, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) devaient se retrouver autour d’une même table, sous la forme d’un sommet conjoint.

L’événement, prévu de longue date et présenté comme « une étape vers l’unité », devait symboliser la volonté de dépasser les doublons institutionnels et de donner à l’Afrique centrale une voix plus forte sur la scène continentale. Annoncé en juin 2025, puis reporté en juillet de la même année. Et… blackout. Le sommet conjoint CEEAC -CEMAC devait pourtant clarifier de nombreux chevauchements et poser les jalons d’une meilleure articulation, voire d’une fusion progressive des deux institutions. Les chefs d’État avaient été annoncés, les chancelleries mobilisées, et les diplomates évoquaient déjà une « révolution de la gouvernance régionale ».

Mais, à chaque fois, tout s’est effondré. Pas d’accord sur le lieu, pas d’accord sur la présidence, pas même un communiqué commun pour sauver les apparences. Le projet a été renvoyé aux calendes grecques, victime de la méfiance mutuelle et des rivalités politiques. A en croire plusieurs sources concordantes, les querelles protocolaires, les luttes de préséance et les pressions de certaines capitales ont fini par tout bloquer. Résultat : le projet s’est arrêté, et renvoyé sine die. Selon un habitué des grands raouts diplomatiques en Afrique centrale, le premier nœud de discorde fut… protocolaire. Qui devait présider le sommet conjoint ? Le président en exercice de la CEEAC ou celui de la CEMAC ? Un compromis de co-présidence fut évoqué, mais jamais acté.

Deuxième pomme de discorde : le lieu. Bangui plaidait pour accueillir l’événement, pour symboliser la reconstruction d’un pays longtemps fragilisé. Libreville et Yaoundé jugeaient ce choix risqué sur le plan logistique et sécuritaire.

Enfin, les capitales se sont affrontées sur les postes stratégiques. « Chacun voulait placer ses hommes dans la future architecture institutionnelle », glisse un diplomate très introduit. Résultat : blocage total. « Le sommet n’a pas été annulé officiellement. Il a simplement… disparu de l’agenda », ironise-t-on dans les couloirs des instances impliquées dans l’organisation. « Derrière cet échec, se profilent les rivalités entre chefs d’État. Qui présidera un sommet conjoint ? Quelle capitale abritera un secrétariat fusionné ? À qui reviendra le dernier mot en matière de sécurité, d’économie, de diplomatie ? Dans une sous-région où chaque pouvoir tient à sa parcelle d’influence, ces questions se révèlent explosives. L’absence de consensus témoigne moins d’un manque de moyens que d’une incapacité chronique à dépasser les égos nationaux », renseigne une source proche du dossier.

Le prix de l’immobilisme

Et pourtant, l’agenda était épais de trois grands dossiers : La rationalisation institutionnelle (fusion des secrétariats, clarification des mandats) ; la coordination des politiques économiques et sécuritaires et la préparation d’une éventuelle fusion à moyen terme.

Pour les citoyens, cet avortement a un coût réel. L’Afrique centrale reste la région la moins intégrée du continent, malgré d’innombrables déclarations d’intention. Les barrières commerciales persistent, la libre circulation est aléatoire, et les projets communs sont rares. Le sommet manqué n’est pas seulement une affaire de diplomates : « il prolonge un statu quo qui bride le potentiel économique et retarde la réponse collective aux défis sécuritaires », glisse Mansar Hobaté. « C’est une occasion perdue au moment où l’Afrique centrale est confrontée aux menaces du terrorisme, à la crise climatique et à une marginalisation croissante dans le commerce mondial, l’absence d’unité régionale sonne comme une occasion tragiquement manquée.

L’histoire retiendra que la CEEAC et la CEMAC avaient une chance unique de dépasser leurs querelles pour offrir à la sous-région un cadre de gouvernance cohérent. Elles ont choisi de la laisser passer », regrette le Tchadien. Il poursuit : « Depuis trente ans, la CEEAC et la CEMAC coexistent comme deux locomotives sur la même voie ferrée. Résultat : elles s’immobilisent plus qu’elles n’avancent. Et si cela persiste, en permettant aux structures continuent de se neutraliser, c’est tout le projet d’intégration qui risque de s’enliser ».

Jean René Meva’a Amougou