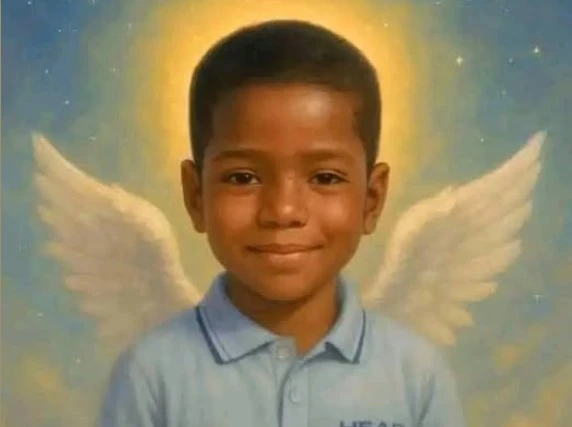

Mathis est mort, cruellement assassiné par quelqu’un qu’il appelait affectueusement « Tonton». Depuis, l’affaire provoque dans la population de vives émotions, allant de l’incompréhension

À la colère, générant un vif désir de représailles envers le «Tonton » meurtrier. Ce dernier, dans un élan escorté de faux remords et de falsifications mythomaniaques, allègue être victime d’un processus de déstructuration psychotique. Sauf qu’en l’état, son agir semble répondre à une systématisation démoniaque entre démence et folie morale, et donc incapable de mettre un peu d’ordre au chaos pulsionnel qui le maltraite. Comme pour dire à l’humanité entière que «Je l’ai fait, mais ce n’est pas moi ». Maintenant, que dire de cette échappatoire si facile ? il suffit de suivre ceux qui sont suspectés ou reconnus coupables de certaines dérives. Très souvent, ils fournissent à la justice des preuves qu’ils l’ont fait, mais que ce n’était pas eux. Se contenter de dire que c’est peut-être vrai, mais peut-être faux, et qu’il faut continuer de peser le pour et le contre pour tenter de s’approcher de la vérité, voilà tout le mal que la société entière souhaite à l’institution judiciaire. Cela suppose la confrontation d’arguments afin de pointer les failles du «Je l’ai fait, mais ce n’est pas moi ». Mais, en fouillant dans l’actualité de quelques verdicts rendus ces derniers temps, on dirait que la loi se fabrique désormais grâce à une méthode d’épuisement : les formes établies sont reconverties, martyrisées, maltraitées, nivelées à un résidu d’existence où la survivance même de la loi semble en danger. Cette tendance contemporaine est à l’origine du flottement, voire de l’incompréhension, autour de la définition de la justice. Il semble trivial de constater que cette institution est désormais devenue hybride, et le flou judiciaire semble même fonctionner comme une nouvelle discipline.

On l’a dit : ce dérèglement est particulièrement remarqué ces derniers temps. En nous inspirant des peines infligées à certains assassins, on se dit qu’il y aurait a priori un paradoxe dans le fait d’être reconnu coupable et les interactions banales du quotidien. On objectera que des nuances introduites par le législateur tant dans la qualification que dans le traitement pénal de l’acte meurtrier ont le mérite de lui restituer toute sa complexité. Elles le déconstruisent d’abord dans son fondement même (l’intention de nuire), avant de le réassigner à son auteur (sa conscience d’agir) et, enfin, d’établir une correspondance simple entre l’intention et l’agir. On objectera ensuite que le droit ne reconnaît pénalement l’acte criminel que dans son articulation avec ce qui l’a motivé (l’élément moral). Le sujet de droit se voit imputer la responsabilité d’un crime sur la base d’une évaluation de l’état de ses facultés de jugement et de discernement au moment où il avait commis cet acte. Sur cette base, on comprend bien pourquoi bien des criminels usent de cette piste pour se tirer d’affaire. Dans ces deux observations, on voit que le recours à l’acte meurtrier permet à son auteur de donner un sens à sa présumée culpabilité. Et ce en proclamant : « Je l’ai fait, mais ce n’est pas moi ».Bobo Ousmanou