L’apogée de projets de développement dans cette région du Sud renforce les pressions autour du foncier.

Les conflits autour de la terre dans le département de l’Océan se délocalisent à Yaoundé. Jeudi, 8 mai 2025, le temps de la soutenance d’une thèse de doctorat, cette partie de la région du Sud a livré tous ses secrets : de l’origine à la typologie des conflits qui y sont enregistrés. Et pour donner quelques clés de compréhension, Lucette Ngnoungnou sait par quel bout tenir le problème dans sa recherche autour du thème « Les litiges fonciers dans le département de l’Océan au Cameroun : des fondements aux tentatives de résolutions (1974-2020). A l’occurrence le régime foncier en vigueur dans le pays. « Je proposerais à nos élites et au gouvernement de modifier la réglementation foncière en vigueur au Cameroun depuis 1974 en 2020. La loi de 2020 n’est qu’une complémentarité de celle de 1974 ; Ce qui veut dire qu’il n’y a jamais vraiment eu un nouveau type de système foncier que celui préconisé en 1974. Toutes les procédures qui ont suivi celles de 1974 n’ont été que complémentaires sans pour autant résoudre les problèmes qui sont là. On se retrouve dans un système qui, à la base, est censé améliorer la sécurisation des terres, mais qui malheureusement ne parviens pas apporter toutes les réponses aux attentes des populations », soutient l’universitaire.

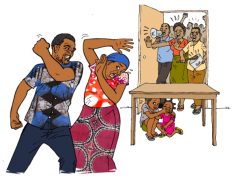

A cela s’ajoute les mutations enregistrées sur la dernière décennie à travers la conduite de projets de développement du gouvernement. Dont les plus marquants ont lieu dans la ville balnéaire de Kribi, à l’instar du Port autonome de Kribi. « Nous avons besoin de cette modification pour que les projets de développement puissent s’implanter sans qu’il n’y ait encore trop de heurts. Le foncier apporte tellement de divisions, de haine et d’incompréhension dans les familles. Et depuis l’implantation des projets structurants dans le département de l’Océan, on assiste à l’abondance des litiges fonciers, les immatriculations en masse, trop de faux », clame le récipiendaire.

Des incidents de ce type, le Dr Lucette Ngnoungou en a personnellement connu après la division de sa famille dans des luttes autour des terres. Mais ce qui éclaire principalement ses recherches est la quarantaine de sessions de palabres auxquelles elle a pris part dans le cadre de ses travaux, ainsi que les 181 sources orales interviewés et les sources documentaires consultées sur une période de 4 ans. A l’arrivée, l’universitaire s’en tire avec une liste de 40 facteurs différents de tensions observées dans cette partie littorale du pays. Notamment : l’empiètement, les double-ventes, les immatriculations frauduleuses parmi les plus récurrentes autant en zone rurale que dans la section urbaine.

Rupture avec la tradition

Les travaux du Dr Lucette Ngnoungou offrent un retentissement aux actes gouvernementaux en matières de réformes autour de la terre. Notamment en ce qui concerne l’implication plus accrue des chefs traditionnels dans les opérations de cessions des grandes parcelles. Portée par le ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, celle-ci soumet les investisseurs à l’approbation des autorités traditionnelles avant tout achat d’une surface de 20 hectares. De quoi résoudre les problèmes de marginalisation de ces chefs évoqués pendant la présentation de la thèse à l’Université de Yaoundé I. «Il faut permettre à chaque acteur de mieux jouer son rôle afin de mieux porter les intérêts des population», déclare-t-elle au sortir d’échanges méticuleux avec les quatre experts du jury. Ces derniers à l’unanimité sanctionnent le travail présenté d’une mention Très honorable.

Louise Nsana